みなさん、学習ははかどっていますか?

さて、勉強の中でも一番厄介で

私も非常に苦手としているのが…

『暗記』の分野でございます。これ、本当に厄介。。

そりゃぁ、覚えればいいだけの話でしょ?って言われてしまえば

それまでなんですが…

誰かの決めたルールに縛られるなんて、何て窮屈な!!喝っ!!

ってなってしまうのです。。ごめんなさい

そんな奴が、国家資格なんか取るなって話なんですが…汗

それは置いといて。。

折角なんで、私の様に暗記が苦手な方でも

要点を抑えたり、覚え方を工夫すれば

何とでもなる!!ってことをお伝えできればこれ幸いです。。

今回は、特に試験に頻出する事項をまとめてみました。

試験前に最終チェックする手助けになれば幸いです♪

じゃ、本日も張り切って行ってみましょう!!

物覚えが悪いって言うのは

老化が原因じゃないんだぞー!!

諦めるな~!!

1. 電気工事士法 電気工事士の義務、または制限について

1-1 主な目的

・電機工事欠陥による災害発生の防止に寄与する

電気工事士を国家資格として定めている理由として

施工不良等による災害を”0″ にすることに重きを置いています。

どんな仕事でも、ミスはあるかもしれませんが

電気工事での不良は、最悪それが 死に繫がる危険性もあるため

注意が必要です!

自らの責務を認識し、気を引き締めましょう。。

1-2 工事士免許に関連する事項

・免許の住所変更は届不要

自動車の運転免許の様に、変更届を提出する必要はありません!

・氏名変更時は、都道府県知事へ届出

よくひっかけ問題で出題されますが、経済産業大臣ではないです!!

・“電気設備に関する技術基準を定める法令“に適合する作業

電気工事士はみな、上記の法令を遵守し、作業しなければならないです。

肝に銘じましょう!

私の場合、長ったるいこの名前がなかなか覚えられないので

洗濯機がハードルを飛び越えている映像でイメージを植え付けてます。

…無理やり。。笑 あっ、ちなみに洗濯機の部分は皆さんのお好きな家電でOKです!

1-3 違反事項

・免許不携帯での作業

当然ながら、一発アウトです!

運転免許証持たずに運転して捕まった事ある方…いますよね? 一緒です。

下手したら罰金刑、更には懲役刑の可能性もありますのでご注意を!!

1-4 有資格者しか出来ない作業

以下、まとめておきますが

主に電気工事で使用する部材を用いた作業なので当然な内容ではあります。

以下、頻出の内容です。

出来る限り覚えられるなら覚えちゃいましょう!

- 金属管に電線を収める

- 電線管とボックスの接続

- 電線管相互を接続する

- 電線管を曲げる

- 配電盤を造営材へ取り付ける

- 電線が造営材を貫通する部分に金属製の防護装置を取り付ける

- 接地極を地面に埋設する

上記の共通点としては

“実際に電気が通る線材” とか “電線を収めるための機器を扱う” 作業ですね。

(補足)資格無くてもOKな作業

- インターホンの二次側(36V以下)の二次側配線

- 電線支持材(枕木、腕木)の設置

- 電力量計の取付のみ

主たる機器ではなく、電気に直接接触する危険のない作業が該当しますね

1-5 第二種 電気工事士 工事可能範囲

・基本的には “一般電気工作物” のみです!!

カテゴリについては、電気事業法にて定められている “電気工作物” として

一般電気工作物、自家用電気工作物 の2種が頻出します。

※電気事業法による定義の詳細は、以下へジャンプ!!

- 一般電気工作物… 低圧受電 の該当条件を満たすもの

- 自家用電気工作物… 高圧受電

ここから分かる通り、第二種 の取り扱ってもいいのは

あくまでも 低圧 で受電した範囲のみ! ということです。

よく見かける ひっかけ問題として、以下は押さえておくとGOODです👍

・自家用の低圧部分の電線相互接続作業

低圧部分であっても、自家用電気工作物に該当する設備では作業NGです!!

1-6 その他 関連事項

・複数の都道府県にまたがる電気工事作業に従事するのはOK

当然ですが、取得した場所と作業する場所が違っても問題ないです!

車で他府県へドライブするのと同じと理解しておきましょう。

・都道府県知事より、電気工事業務に関して報告を求められた場合は報告する義務

単純です。 報連相です!!笑

2.電気事業法の規定

2-1 一般用電気工作物 定義

・低圧受電であることが条件!!

出力容量によって、一般電気工作物なのか、違うのかを問う問題は頻出です!!

下表を見て、イメージと共に頭に入れちゃいましょう。

・低圧受電で 同一構内に小出力発電設備を施設していても、一般電気工作物となる!

過去問題で、上記の様な記載があります。

ここで言う “小出力発電設備” とは、先ほどの表に記載の発電設備です!

図でイメージできてしまえば、もう即答できちゃいます!!

2-2 一般電気工作物 例外事項

・火薬類を製造する事業場等、設置する場所によっては一般電気工作物とならない!

危険度が高い場所では

低圧受電であっても、一般電気工作物にならない例もあります。

3.電気設備の技術基準を定める省令

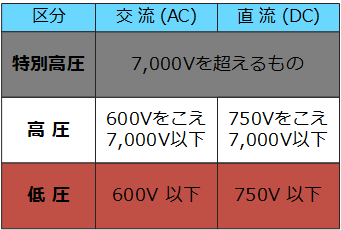

3-1 低圧範囲の規定

文字通り、“低圧” に定義される取扱電圧の範囲を問う問題です。

以下表にて、イメージから覚えてしまいましょう!!

出題範囲は、ほぼ低圧部分です。

稀に高圧範囲も問われますが、上限 7,000Vは共通と覚えておけばOK!

ちなみに、交流の方が 低圧の上限電圧が低いですが

これは、交流の方が直流よりも 人体に通電した際の影響が大きいためです。

この辺りは、“低圧電気取扱講習” 等で詳しく教わる、非常に重要な内容です

4.電機の保安に関する法令

4-1 電気設備に関する技術基準を定める省令

・電気事業法の規定に基づいている経済産業省令

4-2 電気用品安全法

・電気用品の製造、販売等を規制し、電気用品の安全性を確保するために定めた法律

電気用品による危険及び障害の発生を防止することが主たる目的です。

とにかく、電気での事故 = 場合によっては 死亡災害につながる可能性があるんです。

頻出事項としては、以下の通りです。

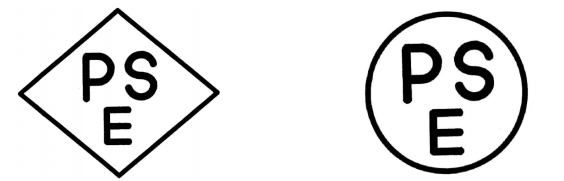

PSEマーク

特定電気用品 特定電気用品以外の電気用品

<PS>E (PS)E

経済産業省の定める、様々な品目が定義されており

その中でも、特に危険で、故障しやすいものが 特定電気用品に分類される!

定義された品目に該当する製品には

上記のマークを付帯することができる。

電気工事士は、PSEマークの付帯していない電気機器を使って

工事を行う事が出来ない!

特定電気用品

- 配線用遮断器、漏電遮断器

- 定格電圧600V、導体太さ2.0mm、ビニル絶縁ビニルシースケーブル

- タイムスイッチ

この辺りの品目は

特に電気設備、工事にて “壊れると致命的” な部分に該当するものと考えられる!

無くてはならないもの = 特定電気用品 とイメージしておけばOKです。

ただ、ある程度はしっかりと覚えておきましょうね!

マークと共に付される事項

- 登録検査機関のマーク

- 製造事業者等の名称(略称、登録商標を含む)

- 定格電圧/ 定格消費電力等

ひっかけ問題でよく出題されますが、製造年月は表示されません!!

JISマーク

また、よくあるひっかけ問題で JISマークについて出題されます。

JISマークは、“日本工業規格” に合格した製品に付されるマークです。

ですので、海外輸入品にJISマークを付与する、等の記載は基本的にNGです!

…だって、日本製品ではないですから。。

5.その他、定められている規定

5-1 住宅の屋内電路 対地電圧

・最大値は 150V!!

これに関しては、第二種 電気工事士の試験範囲では

覚えてしまって下さい!つか、覚えるしかないです…。。

150%、この聞かれ方しかしません

ちなみに、理屈の部分に関しては 電検3種 範囲の学習が必要になります。。

※説明欲しーー!!とリクエストあれば、やりますね。笑

さて、駆け抜けて要点を記載してきましたが

どうでしょう?

法令って、これ位の知識が頭に入っていれば

十分戦えます!! 諦めないでー

ほんじゃ、またねー!

【今日の一言】 法令の出題数は3~4問なので

捨てられるのであれば捨ててもOKよ?涙

コメント